学校普法工作计划(校园法治宣传教育方案)

学校普法工作对于提升师生法律素养、营造法治校园氛围具有极为重要的意义。一份全面且切实可行的学校普法工作计划,是推动该项工作有序开展的关键所在。以下是围绕学校普法工作计划展开的阐述,旨在为相关工作的推进提供清晰的思路与方向。

明确普法工作目标。学校普法工作旨在增强全体师生的法律意识,使大家能够熟悉和掌握基本的法律知识,尤其是与教育教学、校园安全、学生权益保护密切相关的法律法规。例如,教师能够依法履行教育教学职责,学生懂得运用法律武器维护自身合法权益,在校园内形成尊法、学法、守法、用法的良好风气。这一目标的设定既符合国家法治建设的总体要求,也是学校教育发展的重要保障。

确定普法对象及内容。普法对象主要为全体教职工和广大学生群体。针对教职工,重点普及《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》等教育相关法律,使其明确自身的权利义务和职业规范。同时,还应包括一些基本的民事法律知识,以应对可能出现的工作和生活中的纠纷。对于学生,则依据不同年龄段的认知特点进行分层普法。小学阶段可侧重于交通安全、未成年人保护等方面的简单法律知识普及,通过生动有趣的案例和图片等形式呈现;中学阶段逐步深入到《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民法典》等更广泛的法律内容,引导学生树立正确的价值观和法律观;大学阶段则进一步拓展到专业相关的法律法规以及社会热点法律问题的探讨,培养学生的法治思维和实践能力。

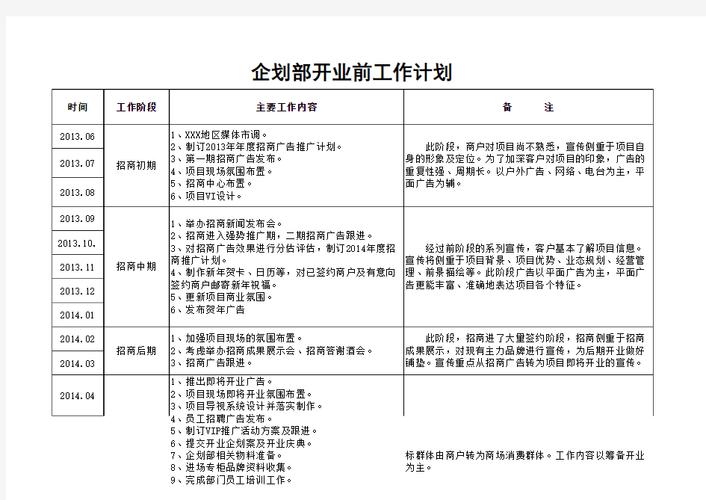

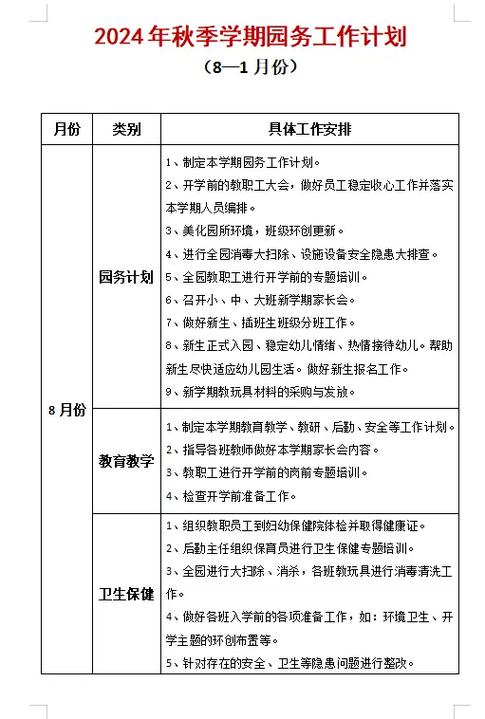

规划普法活动形式与时间安排。普法活动形式应多样化,以提高吸引力和实效性。定期举办法律讲座,邀请法律专家、学者或法律实务工作者来校进行专题讲解,解读最新的法律法规动态和热点案例。开展法律知识竞赛,激发学生学习法律的积极性和主动性,通过竞赛的形式巩固所学知识。设立法律咨询点,为师生提供日常的法律咨询服务,解答他们在学习和生活中遇到的法律问题。此外,还可以利用校园广播、宣传栏、校报等多种媒体渠道进行法律知识的宣传推广。在时间安排上,要做到长期规划与短期活动相结合。每月至少安排一次集中的普法活动,如法律讲座或知识竞赛;每周可在校园广播中设置固定的法律知识栏目;每学期开展一次全校性的法律宣传活动,如“法治宣传月”,确保普法工作的持续性和连贯性。

建立普法工作评估机制。制定科学合理的评估指标体系,从师生对法律知识的掌握程度、参与普法活动的积极性、校园法治文化建设成效等多个维度进行量化评估。定期收集师生对普法工作的反馈意见,通过问卷调查、座谈会等形式了解他们对普法内容、形式、效果的评价和建议,以便及时调整和改进工作计划。将普法工作成效纳入学校相关部门和人员的绩效考核体系,激励大家更加积极主动地投入到普法工作中,确保各项任务落到实处。

学校普法工作是一项系统而长期的工程,需要精心策划、认真组织实施。通过明确工作目标、确定对象与内容、丰富活动形式与时间安排以及建立有效的评估机制,可以不断提升学校普法工作的质量和水平,为培养具有法治意识和素养的新时代人才奠定坚实的基础,也为构建法治校园、推动社会法治建设贡献积极力量。在未来的工作中,应持续关注普法工作的实际效果,不断总结经验教训,创新工作方法和手段,使学校普法工作始终适应时代发展和师生需求的变化,为教育事业的健康稳定发展保驾护航。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!